パワーリフティング競技においては主にベンチプレスに(デッドリフトに使用する場合もあり)、一般的なトレーニングにおいてはプレス系種目に使用される補助用品がリストラップです。

その有効性と目的・レベル(初心者~上級者)別に推奨される長さ、そして正しい巻き方について解説します。あわせて、グリップとフォーム別に内巻きと外巻きのどちらが適切化も解説します。

リストラップとは

リストラップは手首関節を物理的にサポートするトレーニングギアで、特に高重量ベンチプレスの挙上においては不可欠です。

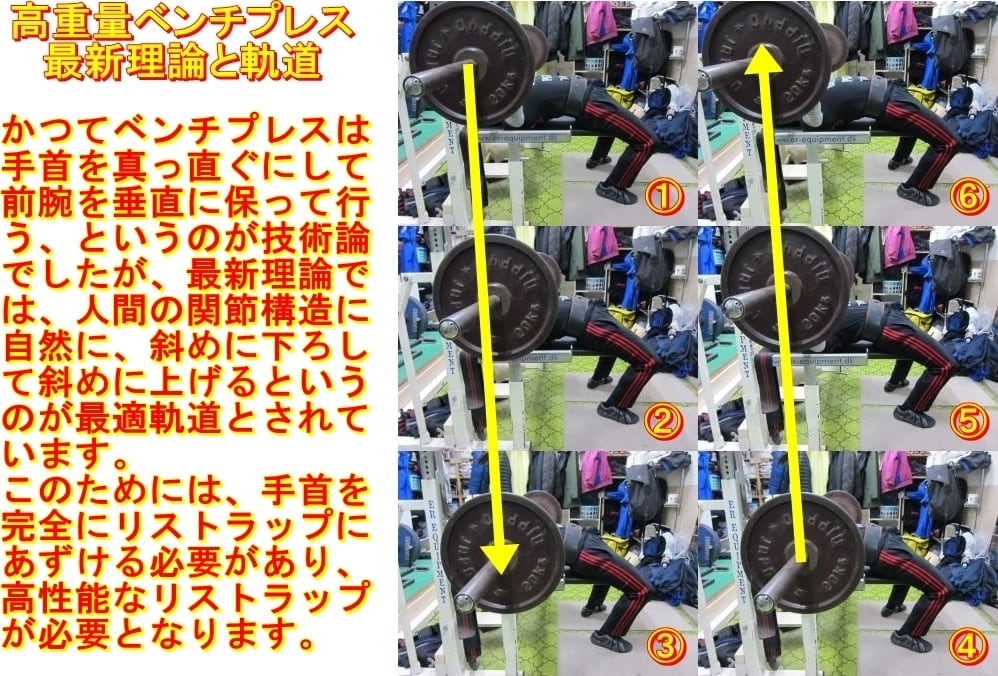

また、競技ベンチプレスではリストラップのサポート力にウエイトを支えさせることを前提とした「斜めに下ろして斜めに上げる軌道フォーム」があり、近年ではトップ選手の主流な挙上方法になってきています。

なお、競技以外の一般的なトレーニングでも、特に高重量プレス系種目において手首保護・パフォーマンス向上に有効です。

リストラップが有効な種目

リストラップが有効とされるトレーニング種目(プレス系種目)は以下のようなものがあります。

大胸筋のダンベル種目

三角筋のダンベル種目

上腕三頭筋のダンベル種目

大胸筋のマシン種目

三角筋のマシン種目

上腕三頭筋のマシン種目

大胸筋のバーベル種目

三角筋のバーベル種目

上腕三頭筋のバーベル種目

リストラップの構造

リストラップは、本体のほかに装着時に親指に通すサムループ、本体を固定するマジックテープから構成されています。種類によってサムループが同じ向きの左右同一タイプと、サムループが対称になっている左右別タイプとがあります。

リストラップの巻き方

リストラップを巻く方向には「内巻き」と「外巻き」がありますが、一般的に多いのは外側から内側に巻いていく「内巻き」です。

また、上記のIPF(世界パワーリフティング協会)公認品を製作しているメーカーの動画によると、一周目を強く巻き、二周目で強度調節を行うのが正しい巻き方であると解説されています。

具体的には以下のような手順になります。

リストラップの具体的な巻き方手順

①サムループを親指に通します。

②テンションをかけながら手の甲側(外巻き)または手の平側(内巻き)に巻いていきます。

③一周目はしっかりと強く巻きます。

④60~70cmタイプの場合、2周目で強度を調整します。

⑤90~99cmタイプの場合、3周目でさらに強度を調整します。

⑥しっかりとマジックテープを止めて固定します。

⑦サムループを外して完了です。

リストラップの使い方

この画像のように、手首関節を挟んで巻くのがリストラップの正しい使い方です。

なお、パワーリフティング競技においては、手の甲にかぶせてよいのは手首関節から2cmまでと規定されています。

ベンチプレスでのリストラップの使い方

従来のベンチプレスでは、この画像のようにグリップの真下に手首を置き、垂直にバーベルを挙上するのが主流でした。

しかしながら、近年では人体の構造により自然に挙上の軌道を合わせた「斜めに下ろして斜めに上げる」方法が主流になりつつあります。この場合、リストラップの果たす役割はとても強く、半ばリストラップのサポート力を利用してベンチプレスを行う状態になります。

※写真はマスターズ世界ベンチプレス王者:奥谷元哉氏による実演

なお、その具体的な方法についてはマスターズ世界ベンチプレス王者による下記の解説記事をご参照ください。

ベンチプレス挙上についての詳細解説(100kgを挙げるメニュープログラム)

リストラップの長さの決め方

リストラップには、一般的に30cm前後タイプ・60cm前後タイプ・90cm前後タイプがありますが、目的・レベル別におおよその目安は以下のようになります。

30cmタイプ:ベンチプレスではなくデッドリフトの握力補助用として使用されるケースが多い

60cmタイプ:もっともスタンダードな長さで、初心者~中級者向き

90cmタイプ:サポート力は強いものの扱いが難しく上級者向き

リストラップの内巻きと外巻きの使い分け

※写真はマスターズ世界ベンチプレス王者:奥谷元哉氏による実演

ベンチプレスのグリップには大きくは、①真っ直ぐ握る、②八の字に握る、の2種類があり、また手首の使い方には、①手首を寝かす、②手首を立てる、の2種類があります。

また、内巻き・外巻きとは次のような巻き方です。

①内巻き:手の平を手前に向けた状態で小指方向へ巻いていく。

②外巻き:手の甲を手前に向けた状態で小指方向へ巻いていく。

内巻きと外巻きの一般的な適合グリップは次の通りです。

①内巻き:手首を立てた握り・真っ直ぐなグリップ(肩は内旋)

②外巻き:手首を寝かした握り・八の字のグリップ(肩は外旋)

あくまでこれらは一般論であり、個人差が激しい問題ですので、まずはこの一般論で巻いてみて、個人の使い勝手や感覚に合わせて決めていくのが最良です。

※逆八の字グリップは肩関節は内旋になります。

リストラップの種類と特徴

リストラップの種類(メーカー別・タイプ別)とその特徴に関しては、下記のページをご参照ください。各メーカー製リストラップの強度・伸び率を実際にウエイト下垂実験を行って検証しています。

おすすめのリストラップをトレーナーが本音で解説|初心者にも使えないメーカー製もある

また、IPF公認品を中心とした高品質リストラップは下記のページのリンクから入手可能です。

追加実験(2022年追記)

新たに当サイト協賛ショップ(MazurenkoJapan)で取り扱いが始められた、北米に大きなシェアを持つLARA★STAR製リストラップの強度・伸び率比較実験の結果が以下のものです。

まずは、LARA★STAR製リストラップとGOLD'S GYM製リストラップを同一条件になるよう、長さを揃えてセットします。

そして、両方に5kgのウエイトを取り付けて下垂させ、その伸び率・強度を記録しました。

リストラップは消耗品で、繰り返し使用しているとフル性能のサポート力は発揮できなくなります。IPF公認ストラップは高価なため、マックス測定や試合の時に使用し、通常のトレーニングでは本製品のような安価で高品質なリストラップを使用するトレーニーも少なくありません。内巻き・外巻きにこだわる人にも最適な、左右の区別がある構造です。公式サイトより引用

オリジナル開発リストラップの検証(2020年追記)

MazurenkoJapan公式ショップからの引用オリジナル開発リストラップは、有名ブランドであるGOLD'S GYM製品と同等以上の性能を持っています。また、これをベースにオリジナル品として長さを60cmに延長していますので、ベース製品よりも33%のサポート力が強化されています。

最新のリストラップ解説記事

パワーリフティング競技におけるラップ類の規定

(a)弾力性のある素材をポリエステル、綿、またはこれらの混合で覆って織られたラップ、または医療用包帯を使用しても良い。ゴム製、革製のものは禁止する。 使用できるのは1箇所につき1本のみとする。

(b)ラップは次のものを使用しても良い。

★リストラップ(手首用)

①幅8㎝、長さ1m以内のもの。(ワッカタイプも同様)リストバンドは幅10㎝以内であれば使用しても良い。但し、この2つの併用は禁止する。

②親指ループをしたまま試技をすることは禁止する。

③リストラップを使用するにあたり、手首関節より上2㎝、下10㎝、トータル12㎝を超えないこと。