パワーリフティングの競技会や日々の筋力トレーニングに不可欠とも言えるグッズ・ギアがトレーニングベルト(パワーベルト)ですが、その基礎知識に関して解説します。

あわせて、トレーニング目的別におすすめのタイプ(布タイプ・革タイプ・ピンバックル・フックバックル・レバーアクション)の特徴についても解説します。

トレーニングベルトを使用する意味

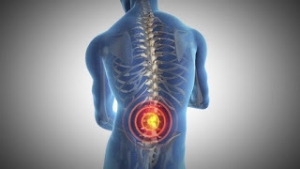

トレーニングベルト(パワーベルト)を着用することで、物理的に腰周りを補強・サポートすることが可能で、競技中や筋力トレーニング中の腰へのダメージリスクを軽減できることが、本ギアを着用・使用する大きな意味の一つです。

また、トレーニングベルト(パワーベルト)には、これ以外にもいくつかの有効な効果があります。

トレーニングベルト着用の効果

体幹動作が安定し高重量を扱いやすくなる

トレーニングベルトを着用することで物理的に腰周りをサポートできることは前述のとおりですが、これ以外にもそのサポート力により体幹のブレが抑えられ、結果としてより高重量保持下での動作が安定します。

これは、挙上重量の上昇効果だけでなく、通常の筋力トレーニングにおいても、より強く筋肉に負荷を加えられるという有効です。

腹圧が上昇し最大筋力が向上する

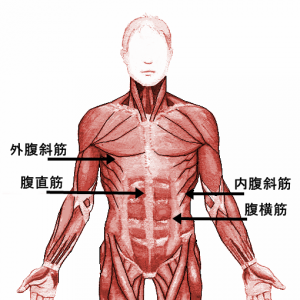

腹圧と最大筋力との間には密接な関係がありますが、トレーニングベルト(パワーベルト)を装着することにより、外部から強制的に腹部膨張を制限し、結果として腹圧を上昇させることが可能です。

腹圧上昇により最大筋力も上昇し、挙上重量の向上や筋力トレーニングにおける使用重量を高めることができます。

トレーニングベルトの巻き方

トレーニングベルトは、一般的に考えられているよりも「かなりきつく」巻きます。

具体的には大きく息を吐き、腹部をへこませ、その状態でぴったりとベルトが密着する状態にセットします。これにより、腹部を元に戻したときにはトレーニングベルトの圧力が腹部に強くかかり、腹圧を大幅に高めることができます。

なお、トレーニングベルトはきつく巻けば巻くほどよい、というものではなく適切な強度があります。その程度については、専門家の指導に従うようにしてください。

パワーリフティング競技でのトレーニングベルトに関する規定(抜粋)

ベルトを着用しても良い(着用しなくても良い)。ベルトはリフティング用スーツの外側に着用する。

(a)素材と構造

①ベルトは皮またはビニール製のもの、1層もしくは2層以上の場合には、接着剤または縫い合わせ均一になっていること。ただし、国内では全国規模・ブロックの大会を除き、厚さが均一になくても使用可能。

②補強の目的でパッド、金属などをベルトの表面や層の間に取り付けてはならない。

③バックルはベルトの端に縫うかピンなどで取り付ける。

④「クイック・リリース」ベルトを使用しても良い。

⑤皮製のループをバックルのそばに縫うかピンなどで取り付ける。

⑥ベルトの外側に選手の氏名、国、クラブの名称等を記入しても良い。

(b)寸法

①ベルトの幅は10㎝以内

②ベルトの厚さは13㎜以内

③バックルの内側の幅は11㎝以内

④バックルの外側の幅は13㎝以内

⑤ループの幅は5㎝以内

⑥ベルトの端とループの端までは25㎝以内

引用:ルールブックH30版改正

トレーニングベルトの種類

ナイロン・布製トレーニングベルト

画像提供:bukiya.net

フィットネスや健康管理レベルでの軽い筋力トレーニングに適しているのが、このようなナイロン・布製トレーニングベルトで、軽くてコンパクトにたためので持ち運びにも便利です。

また、革製トレーニングベルトと違い、丸洗いができるので常に清潔に保つことが可能です。

なお、本タイプはパワーリフティング競技会のなかでも、地方大会と全国大会に着用可能ですが、国際大会では使用できません。

革製トレーニングベルト

本格的なフリーウエイトトレーニングを行う場合に、最低限必要となるのが、このような革製のトレーニングベルトです。

後述のパワーベルトとの違いは腹部が細くなっていることで、これにより動作がしやすい、圧迫感が少ないのがメリットです。また、前述のナイロン・布製トレーニングベルトと違い、素材自体の伸びが少ないため腹圧を逃しにくくなります。

ただし、腹部が細くなっている分、腹圧上昇性や腰のサポート力はパワーベルトに比べると劣ります。ベンチプレスで例えると、自重を超える程度の重量を扱うようになった時点でパワーベルトに移行するのが一般的です。

ピンバックル式パワーベルト

腹部から腰部まで均一の幅をしているのがパワーベルトと呼ばれるタイプのトレーニングベルトで、こちらのようなピンを刺してとめるタイプをピンバックル式といいます。

パワーベルトのサポート力は、主に革の厚さとベルトの幅によって左右されますが、入門タイプとも言えるピンバックル式パワーベルトの多くは厚さ10mm程度・幅80~90mmのものがほとんどです。

なお、パワーリフティング競技においては厚さ13mm・幅100mmが競技規定最大値となっています。

ピンバックル式パワーベルトのメリットは構造が簡単なことから比較的リーズナブルなことですが、反面、ピンを外すのがかなり大変となり脱着に手間取ることがデメリットになります。

特に、高重量を扱う場合は相当にきつく巻く必要があり、補助者に手伝ってもらっての脱着が前提になってきます。

フックバックル式パワーベルト

画像提供:bukiya.net

ベンチプレス・デッドリフト・スクワットのいわゆる「筋トレBIG3」のトータル重量が350~400kgを超えるようなレベルになってくると、ピンバックル式だと着脱の手間が大きくなってくるため、このようなフックバックル式のパワーベルトへの移行が一般的です。

一見、ピン式のように見えますが、ベルト穴に短い金属フックを引っ掛けて固定する構造になっており、強くベルトを装着した場合でも比較的簡単に外すことが可能です。

なお、本タイプはIPF(世界パワーリフティング協会)の公認タイプですので、地方大会・全国大会はもちろん国際大会でも使用可能です。

レバーアクション式パワーベルト

画像提供:bukiya.net

競技選手や筋力トレーニング上級者になってくると、こちらのようなレバーアクション式パワーベルトを使用する人が多くなってきます。

あらかじめ金属バックルを個人のサイズに調整しておき、レバーを倒すワンアクションでベルトのセットが可能です。また、セット終了後はレバーを反対側に倒すことでスムーズに外すことができます。

本タイプもIPF(世界パワーリフティング協会)の公認タイプですので、地方大会・全国大会はもちろん国際大会でも使用可能です。

トレーニングベルトの選び方

トレーニングベルトを選ぶ際には、TPOを考慮して選定する必要がありますが、筋力トレーニングを続けていくと必ず筋力は向上し、より強いサポート力が必要となってきます。

ですので、今現在の自分のレベルよりワンランク上のトレーニングベルト・パワーベルトを選定することがベルト選びのポイントと言えるでしょう。

おすすめのトレーニングベルト

OEMレバーアクションベルト

ブランドメーカーのOEM商品を現地工場から独自ルートで仕入れているもので、性能そのままでノーブランドになりますが、価格はかなりリーズナブルな人気の一品です。

ONIフックバックルベルト13mmIPF公認

IPF(世界パワーリフティング協会)公認で、13mm厚を誇る、非常に頑強なトレーニングベルトです。フックバックルなので脱着もスムーズです。

画像提供メーカーのご紹介

本記事にトレーニングベルト・パワーベルトの画像を提供いただいた「株式会社ONI|武器屋.net」の公式ホームページは下記のリンク先です。今回、解説したタイプ以外にも、上の写真のようなベンチプレス専用パワーベルトをはじめ、さまざまなトレーニングベルト・パワーベルトが紹介されていますので、是非ご参照ください。

.jpg)