高齢者のサルコペニア(筋力低下)の予防対策運動の一つとして、厚生労働省でも推奨されているのが筋力トレーニングの実施です。

本記事では、高齢者の方が安全かつ軽負荷で実施できるトレーニング種目とメニュープログラムについて解説します。

サルコペニアとは?

サルコペニアとは加齢による筋力低下のことで、実際には30代から徐々に進行していきます。このため、若い年代から筋力を鍛えることが対策として重要ですが、高齢になってからはじめるレジスタンス運動(筋力トレーニング)でも進行を遅らせることが可能とされています。

サルコペニア(sarcopenia)とは、加齢による骨格筋量の低下と定義され、副次的に筋力や有酸素能力の低下を生じる。筋肉量の低下を必須項目とし、筋力または身体能力の低下のいずれかが当てはまればサルコペニアと診断される。

厚生労働省によるサルコペニアに関する記載

筋肉の量が減少していく老化現象のことです。25~30歳頃から進行が始まり生涯を通して進行します。筋線維数と筋横断面積の減少が同時に進んでいきます。主に不活動が原因と考えられていますが、そのメカニズムはまだ完全には判明していません。

サルコペニアは、広背筋・腹筋・膝伸筋群・臀筋群などの抗重力筋において多く見られるため、立ち上がりや歩行がだんだんと億劫になり、放置すると歩行困難にもなってしまうことから、老人の活動能力の低下の大きな原因となっています。

筋力・筋肉量の向上のためのトレーニングによって進行の程度を抑えることが可能ですので、歳を重ねる毎に意識的に運動強度が大きい運動(レジスタンス運動)を行うことが大切です。

高齢者の筋力トレーニング実施のために

高齢者の筋力トレーニング実施にあたり、理解しておくべきことが以下の点です。

①筋肉のグループ分け

②筋肉の超回復について

③高齢者向きの運動種目

④プログラムの組み方

①筋肉のグループ分け

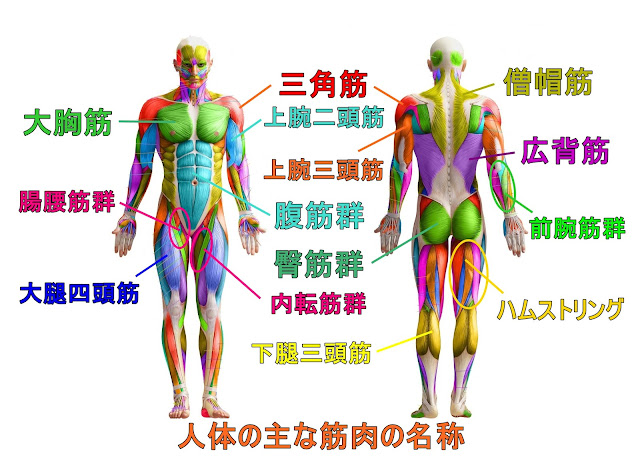

筋力トレーニングの対象となる全身の主な骨格筋は、その連動性から以下のように部位分けすることができます。

1.上半身の押す動作の筋肉

大胸筋:上腕を前方に押し出し閉じる

三角筋:上腕を上・前・横・後ろに上げる

上腕三頭筋:肘関節を伸展させる

2.上半身の引く動作の筋肉

僧帽筋:肩甲骨を引き寄せる

広背筋:上腕を上・前から引き寄せる

上腕二頭筋:肘関節を屈曲させる

3.下半身の筋肉

大腿四頭筋:肘関節を伸展させる

臀筋群:股関節を伸展させる

ハムストリングス:膝関節を屈曲させる

②筋肉の超回復について

筋力トレーニングを行い筋繊維に負荷をかけると、筋繊維はわずかな裂傷を負い、一定の回復期間の後にトレーニング前よりも強く・太くなって回復します。この生体反応を「超回復」と呼び、筋力トレーニングとは、計画的に超回復を繰り返すことにより筋肉を強くしていく行為です。

このため、筋肉に対してレジスタンス負荷をかける頻度・間隔には十分に留意してトレーニングプログラムを組み立てる必要があります。

特に高齢者の場合、若い年齢層に比べると超回復期間は長くなりますので、まずは週1~2回の筋力トレーニングの実施からスタートすることが推奨されます。

厚生労働省による超回復とトレーニング頻度に関する記載

筋肉には疲労からの回復の時間が必要です。レジスタンス運動は標的の筋肉に負荷を集中する運動ですから、その筋肉に十分な回復期間としてトレーニング間隔をあける必要があります。毎日行うのではなく、2-3日に一回程度、週あたり2-3回行うくらいの運動頻度が推奨されます。

引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-058.html

筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。

引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-092.html

③高齢者向きの運動種目

1.壁腕立て伏せ(上半身の押す筋肉)

youtubeより画像引用

壁腕立て伏せは上半身の押す筋肉に有効な種目で、壁に向かい斜めになって実施します。

肩甲骨を寄せ、胸を張って動作を行うことがポイントで、押すときに息を吐き、倒れるときに息を吸います。

筋力にあわせて倒れる角度を調整し、10回前後の反復を1セットの目安にします。

2.ドア斜め懸垂(上半身の引く筋肉)

youtubeより画像引用

ドア斜め懸垂は、先端を丸く結んだシーツ類をドアにはさみ、そのシーツの端を保持して行う懸垂運動です。

身体を引き寄せながら肩甲骨を寄せていくのがポイントで、引くときに息を吐き、倒れるときに息を吸います。

筋力にあわせて倒れる角度を調整し、10回前後の反復を1セットの目安にします。

3.椅子スクワット(下半身の筋肉)

youtubeより画像引用

椅子スクワットは椅子を利用したスクワット運動で、椅子に座る要領で斜め後ろにしゃがむことで正しいスクワット軌道で実施できます。

背すじを伸ばし、斜め後ろにしゃがむことがポイントで、膝をつま先よりも前に出さないことが注意点です。

立ち上がるときに息を吐き、しゃがみながら息を吸います。

10回前後の反復を1セットの目安にします。

④プログラムの組み方

筋力トレーニングの実施にあたっては、まずはレジスタンス運動になれる必要があります。まだ筋肉が慣れていない実施当初は、超回復に時間がかかりますので週1回の全身法トレーニングが推奨されます。

また、レジスタンス運動に慣れてきたら、72時間の超回復期間を設定した週2回の分割法トレーニングが推奨されます。

週一回の全身法トレーニング

①椅子スクワット:10回

②壁腕立て伏せ:10回

③ドア斜め懸垂:10回

①②③を順に行って1セットとし、体力にあわせて3~5セットを行います。

週二回の分割法トレーニング

週一回目のトレーニング(下半身)

①椅子スクワット:10回

体力にあわせて3~5セットを行います。

週二回目のトレーニング(上半身)

①ドア斜め懸垂:10回

②壁腕立て伏せ:10回

①②を順に行って1セットとし、体力にあわせて3~5セットを行います。