手軽にかつ効率的に腹筋群を自宅で鍛えることのできるトレーニング器具がアブローラーや腹筋ローラーと呼ばれるものです。

そのタイプと目的別に適切な種類と選び方を解説するとともに、使い方についてもご紹介します。

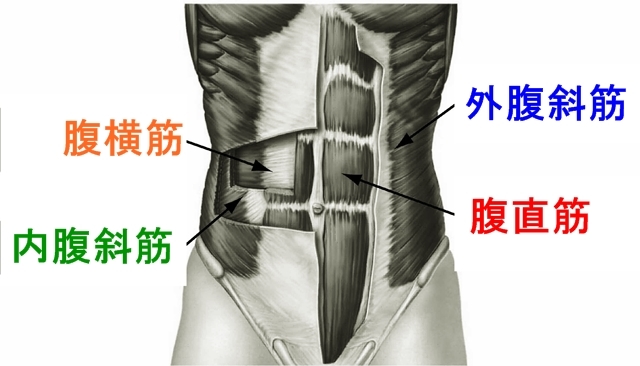

腹筋ローラーが有効な筋肉部位

腹筋ローラーは腹筋群に有効です。腹筋群は表面から順に腹直筋・外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋の四層構造をしており、その主たる作用は以下のようになります。

腹直筋:体幹の屈曲

外腹斜筋:体幹の回旋

内腹斜筋:体幹の回旋補助

腹横筋:腹圧の維持

腹筋ローラーの種類

単輪タイプ

画像引用:Amazon

もっともスタンダートなタイプが単輪タイプです。安定性が少ないため、左右に傾くのを抑えながら動作することで、腹斜筋にも負荷が加わりやすいのが特徴です。

初心者にはやや制御が難しい部分があり、中級者向きのタイプと言えるでしょう。

二輪タイプ

画像引用:Amazon

二輪タイプは安定性が高く、初心者でも比較的容易に取り組めるのがメリットです。反面、横腹に対する負荷は低くなります。

三輪タイプ

画像引用:Amazon

運動が苦手な方は、さらに安定性の高い三輪タイプから始めることが推奨されます。

幅広タイプ

画像引用:Amazon

三輪タイプと同様に安定性が高く、なおかつ構造がシンプルなため比較的安価なのが、幅広タイプです。

下半身タイプ

画像引用:Amazon

通常の手で保持して使用する使い方のほか、足をかけて下半身主体でトレーニングできるのが下半身タイプです。下半身主体で動作を行うと、腹直筋のなかでも下部(下腹部)に負荷が集中しやすくなります。

腹筋ローラーの使い方

腹筋ローラーには以下のような使い方があり、それぞれの効果部位と特徴は以下のとおりです。

膝つき使用(膝コロ)

膝を床について行うバリエーションで、もっとも低強度で初心者向きのやり方です。

通常使用(立ちコロ)

つま先を床についてバリエーションで、もっともスタンダードなやり方です。膝コロができるようになったらチャレンジしたい、中級者向きのやり方です。

捻り使用(捻りコロ)

左右に軌道を変えながら行うバリエーションで、腹斜筋に負荷がかかります。膝をつくやり方やつま先だけをつくやり方などのバリエーションがあります。

これらのやり方の動画つき解説は下記の記事をご参照ください。