自重トレーニングの具体的な1週間の部位分割トレーニング(2・3・4回)の組み方例と具体的な筋トレメニュー、種目の実施方法について解説します。なお、本記事の記載内容は筋トレ専門サイトGLINTの「自重筋トレメニュー大全」を参照しています。

運動プログラム作成の原理原則

厚生労働省による記載

有効な運動プログラムを作成するためには、トレーニングの原理原則に従うことが大切です。また健康づくりのための運動プログラム作成の際には安全性を最重視する必要があります。

3つのトレーニングの原理

「過負荷の原理」

「特異性の原理」

「可逆性の原理」

引用:厚生労働省eヘルスネット「運動プログラム作成のための原理原則」

部位分割筋トレとは

筋力トレーニング(レジスタンストレーニング)を行うと、筋肉を構成している筋繊維は微細な裂傷を生じます。

そして、これが鍛える前よりもより強く太くなって回復する「超回復理論」を繰り返すことによって筋肉を作っていくのが「筋トレ」です。

筋繊維の回復にはおよそ48~72時間の休養が必要となり、超回復前に再び筋肉に負荷を加えるとは避けなくてはなりません。

このため、全身を1日で全てトレーニングしてしまうと3日おきにしかトレーニングができず、あまり効率は良くありません。

そこで、全身の筋肉をいくつかのグループに分け、グループごとに1週間をかけてローテーションで鍛える部位分割トレーニング(スプリットメニュー)が考案され、実際に多くのスポーツ選手やトレーニーに採用されています。

具体的には以下のようになります。

1週間2回の部位分割トレーニング

週1回目:上半身の筋肉をトレーニング

週2回目:下半身の筋肉をトレーニング

1週間3回の部位分割トレーニング

週1回目:上半身の押す筋肉をトレーニング

週2回目:下半身の筋肉をトレーニング

週3回目:上半身の引く筋肉をトレーニング

1週間4回の部位分割トレーニング

週1回目:胸の筋肉をトレーニング

週2回目:下半身の筋肉をトレーニング

週3回目:背中の筋肉をトレーニング

週4回目:肩と腕の筋肉をトレーニング

具体的な部位分割プログラム例

なお、具体的な週2・3・4回の部位分割プログラムについては下記の記事をご参照ください。

部位分割筋トレメニュー|1週間(2・3・4回)のスプリットトレーニングの組み方例

筋肉のグループ分け

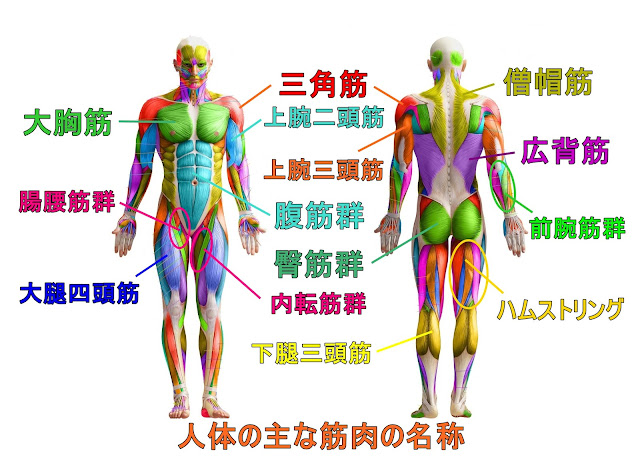

全身の筋肉は、その作用によって次のようなグループに分けるのが一般的です。

上半身の押す筋肉:大胸筋・三角筋・上腕三頭筋・前腕伸筋群

上半身の引く筋肉:広背筋・僧帽筋・上腕二頭筋・前腕屈筋群

下半身の筋肉:臀筋群・大腿四頭筋・ハムストリングス・内転筋群・下腿三頭筋

体幹の筋肉:脊柱起立筋・腹筋群・腸腰筋群

※一般的に脊柱起立筋は上半身の引く筋肉と一緒に、腹筋群は上半身の押す筋肉と一緒に、腸腰筋群は下半身の筋肉と一緒にトレーニングします。

なお、筋肉部位の名称(読み方)および働き(作用)などのさらに詳しい情報は下記リンク先の「主な筋肉の一覧図鑑」をご参照ください。

主な筋肉の名前と働き(名称と作用)および部位別の筋力トレーニング種目

筋トレの実施目的と負荷回数設定の関係

筋力トレーニングを実施するにあたり、まず留意すべきことが、筋力トレーニングの実施目的に対して適切な負荷回数設定で行うことです。筋トレの対象となる骨格筋には主に3種類の筋繊維があり、それぞれに特性は異なります。その筋繊維特性とそれぞれに適切な負荷回数設定は次の通りです。

筋肥大を目的とした筋トレ

筋肥大を目的とした筋力トレーニングを実施する場合は、筋肥大しやすい特性を持つ「筋繊維タイプ2b(短時間に爆発的な収縮をする筋繊維)」を対象として行います。具体的には8~10回前後の反復動作で限界がくる負荷設定で筋力トレーニングを実施します。

体力作りを目的とした筋トレ

体力作りを目的とした筋力トレーニングを実施する場合は、中程度に筋肥大する特性を持つ「筋繊維タイプ2a(持久要素のある瞬発的な収縮をする筋繊維)」を対象として行います。具体的には12~15回前後の反復動作で限界がくる負荷設定で筋力トレーニングを実施します。

ダイエットを目的とした筋トレ

ダイエットを目的とした筋力トレーニングを実施する場合は、ほぼ筋肥大せずに緊密度が向上する特性を持つ「筋繊維タイプ1(持久的に収縮をする筋繊維)」を対象として行います。具体的には20回以上の反復動作で限界がくる負荷設定で筋力トレーニングを実施します。

1週間2回の自重トレーニング例

週1回目の筋トレメニュー

上半身の押す筋肉+下半身前側

①自重スクワットを2〜3セット

③パイクプッシュアップを1〜2セット

④ベンチディップスを1〜2セット

⑤カールアップクランチを1〜2セット

週2回目の筋トレメニュー

上半身の引く筋肉+下半身後ろ側

①懸垂(チンニング)を2〜3セット

②逆手懸垂を2〜3セット

③バックエクステンションを2〜3セット

⑥ブルガリアンスクワットを1〜2セット

1週間3回の自重トレーニング例

週1回目の筋トレメニュー

上半身の押す筋肉

②パイクプッシュアップを2〜3セット

③ベンチディップスを2〜3セット

④カールアップクランチを2〜3セット

週2回目の筋トレメニュー

下半身の筋肉

①自重スクワットを2〜3セット

②シシースクワットを2〜3セット

③ブルガリアンスクワットを2〜3セット

④サイドランジを2〜3セット

週3回目の筋トレメニュー

上半身の引く筋肉

①懸垂(チンニング)を2〜3セット

②逆手懸垂を2〜3セット

③バックエクステンションを2〜3セット

④レッグレイズを2〜3セット

1週間4回の自重トレーニング例

週1回目の筋トレメニュー

大胸筋のトレーニング

②カールアップクランチを2〜3セット

週2回目の筋トレメニュー

下半身のトレーニング

①自重スクワットを2〜3セット

②シシースクワットを2〜3セット

③ブルガリアンスクワットを2〜3セット

④サイドランジを2〜3セット

週3回目の筋トレメニュー

背筋群のトレーニング

①懸垂(チンニング)を4~6セット

②バックエクステンションを2〜3セット

③レッグレイズを2〜3セット

週4回目の筋トレメニュー

肩と腕のトレーニング

①パイクプッシュアップを2〜3セット

②ベンチディップスを2〜3セット

③逆手懸垂を2〜3セット

大胸筋の筋トレメニュー

腕立て伏せ

大胸筋全体に効果的な自重トレーニング

腕立て伏せの動作ポイントは「背すじをしっかりと伸ばすこと」です。お腹を突き出したり、逆に腰を曲げたフォームで行うと負荷が大胸筋にうまくかからなくなりますので気をつけてください。

部位別バリエーション

足上げ腕立て伏せ:大胸筋上部に効果的です。

斜め腕立て伏せ:大胸筋下部に効果的です。

ディップス

大胸筋下部に効果的な自重トレーニング

ディップスの動作ポイントは、「前傾姿勢を保ったまま動作を行うこと」です。上体が後ろに倒れた状態だと負荷がうまく大胸筋にかからないので注意してください。また、「肩甲骨をしっかりと寄せて行うこと」も大切で肩甲骨が開いたフォームで行うと肩を痛める(肩が痛くなる)ことや上腕三頭筋に効かない原因になります。

三角筋の筋トレメニュー

パイクプッシュアップ

三角筋全体に効果的な自重トレーニング

パイクプッシュアップの動作ポイントは、「腰をしっかり曲げて斜め後方に身体を押し上げること」です。この軌道で動作を行わないと三角筋に有効な軌道になりませんので注意してください。また、体幹を超えて後方に肘を引いてしまうと肩関節に負担がかかやすくなりますので気をつけてください。

上腕三頭筋の筋トレメニュー

ベンチディップス

上腕三頭筋長頭に効果的な自重トレーニング

ベンチディップスの動作ポイントは、「肩甲骨を十分にと引き寄せた状態を保ったままトレーニング動作を行うこと」で、これにより肩関節への負担を軽減できるとともに上腕三頭筋へ負荷を集中させることができます。また、「必要以上に深く身体を下ろさないこと」も肩への負担を避けるためには大切です。なお、肘を開き気味に行うと上腕三頭筋短頭に、肘を閉じ気味にして行うと上腕三頭筋長頭に対する負荷が増加します。

背筋群の筋トレメニュー

広背筋に効果的な自重トレーニング

懸垂(チンニング)の動作ポイントは、「胸をバーに引き寄せるように動作すること」で、バーより上に顎を出すイメージで行うと背中が丸くなりやすく、負荷が背筋群にうまくかからないので注意してください。また、身体を下ろす時にもしっかりと動作をコントロールして筋肉に効かせるのがコツです。

バックエクステンション

脊柱起立筋に効果的な自重トレーニング

バックエクステンションの動作ポイントは、「目線を上方に向けて顎を上げて動作を行うこと」で、これにより脊柱起立筋が強く収縮しトレーニング効果が高まります。また、腰への負担を避けるため、反動を使わないことも大切です。

上腕二頭筋の筋トレメニュー

逆手懸垂

上腕二頭筋に効果的な自重トレーニング

逆手懸垂の動作ポイントは、特に上腕二頭筋をターゲットとして行う場合、「肩甲骨を寄せないように動作を行うこと」で、これは一般的な懸垂の動作ポイントとは異なりますが、これにより負荷が上腕二頭筋に集中します。

下半身の筋トレメニュー

自重スクワット

下半身全体に効果的な自重トレーニング

自重スクワットの動作ポイントは、「つま先が膝よりも前になる状態で、腰を斜め後方に下ろすように動作を行うこと」で、これにより膝への負担を防ぎつつ効率的に下半身に効かせることができます。また、やや上を見ることで背すじが伸びて自然と正しいフォームになります。なお、腰を引きながらしゃがみにくい場合は、数cmほどの板を用意し、かかとで踏んだ状態にすると動作がスムーズに行えます。

部位別バリエーション

シシースクワット:大腿四頭筋に効果的です。

ブルガリアンスクワット:ハムストリングスに効果的です。

ワイドスクワット:内転筋群に効果的です。

筋トレの基礎知識

筋肉部位別の超回復速度

筋トレのプログラムは、筋肉部位ごとの超回復速度を考慮して組み立てる必要があります。

厚生労働省による記載

筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。

引用:厚生労働省eヘルスネット「筋力・筋持久力」

▼詳細記事

筋肉部位別の超回復速度を考慮した筋トレの適正頻度と具体的プログラム

筋トレの目的と筋繊維の種類

トレーニングの成果を出すためには、筋トレの目的に適合した筋繊維をトレーニングの対象として負荷回数設定を行うことが重要です。

厚生労働省による記載

骨格筋を構成している筋繊維には大きく分けて速筋と遅筋の2種類があります。速筋は白っぽいため白筋とも呼ばれます。収縮スピードが速く、瞬間的に大きな力を出すことができますが、長時間収縮を維持することができず張力が低下してしまいます。老化が早く、20歳前後から急速に衰えるといわれています。遅筋は赤みがかった色から赤筋とも呼ばれます。収縮のスピードは比較的遅く、大きな力を出すことはできませんが、疲れにくく長時間にわたって一定の張力を維持することができます。年齢を重ねても衰えにくいといわれています。骨格筋の収縮は、筋繊維の中にあるアデノシン三リン酸(ATP)と呼ばれる化合物が分解してリン酸基がひとつはずれ、アデノシン二リン(ADP)になるときに発生するエネルギーを利用しています。

引用:厚生労働省eヘルスネット「骨格筋」

▼詳細記事

筋繊維の種類と筋トレ目的別に適切な負荷回数設定|速筋と遅筋の特性を考慮した決め方

筋肉の体積と運動の種類を考慮した筋トレの順番

効率的なトレーニングのためには、鍛える筋肉の体積とトレーニング種目の運動の種類(複合関節運動か単関節運動か)を考慮して適切な順番で実施する必要があります。

▼詳細記事

筋トレを実施する順番|関節運動の種類と筋肉の体積を考慮した適切なトレーニング順序

目的と筋肉部位に合わせた呼吸法

筋トレでは、そのトレーニング目的と負荷をかける筋肉部位に応じて最適な呼吸方法で実施することが大切です。

▼詳細記事

筋トレの呼吸法|バルクアップ(プレス系種目・プル系種目)とダイエットそれぞれに適切なやり方を解説

筋収縮の種類と特性

筋肉の収縮には伸張性収縮(エキセントリック収縮)・短縮性収縮(コンセントリック収縮)・等尺性収縮(アイソメトリック収縮)の3種類があり、それぞれに筋肥大効果や筋肉痛の発生のしやすさなどに違いがあります。

▼詳細記事

筋肉の収縮の3種類と筋肥大・筋肉痛の関係|エキセントリック収縮・コンセントリック収縮・アイソメトリック収縮

さまざまなトレーニングセット法

筋トレを継続していると必ず突き当たるのが発達停滞期(プラトー)です。これを打破するためには通常のセットメニューとは違う刺激の強い方法を実施するのが有効です。このような筋トレセット法についてまとめたのが下記の記事です。

筋トレセット法の一覧|停滞期(プラトー)を突破するための主なメソッドを解説

また、個々のセット法のやり方については下記のリンク先をご参照ください。

トレーニングギアについて

筋トレに必須となるのがトレーニングギアですが、全ての種目に必要なもの、押す種目・引く種目によってそれぞれあると便利なものなど、トレーニングギアにはさまざまなものがあります。詳しくは、下記のページで解説していますので、そちらをご参照ください。

筋力トレーニングに必要となる各種のトレーニングギア(補助用品)

リストラップの巻き方とレベル別(初心者~上級者)におすすめの長さ・使い方

パワーグリップ・リストストラップの使い方と選び方|初心者〜上級者

トレーニングベルトの種類と使い方|目的別におすすめのタイプを解説